○長与町奨学資金貸付規則

昭和58年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町奨学生(以下「奨学生」という。)への奨学資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号の要件をいずれも満たす者とする。ただし、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の貸付けを受けている者については、貸付けを行わない。

(1) 町内に住所を有する者の子であること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定められた高等学校、専修学校の高等課程若しくは高等専門学校(以下「高等学校等」という。)又は大学、短期大学若しくは専修学校専門課程(以下「大学等」という。)に在学していること。ただし、通信制の課程に在学する者を除く。

(3) 経済的理由により修学困難で、かつ、人物・学業とも奨学生としてふさわしいもの

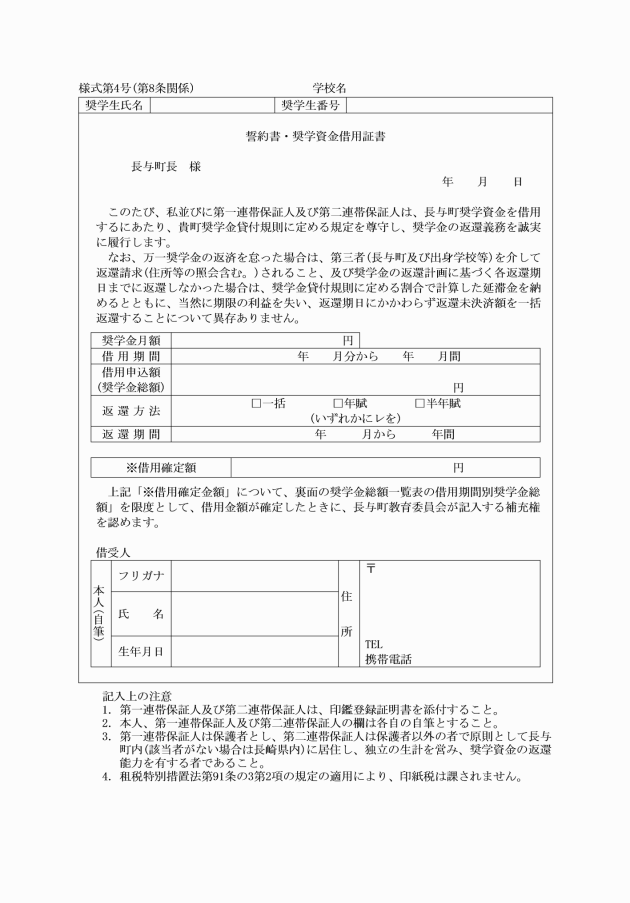

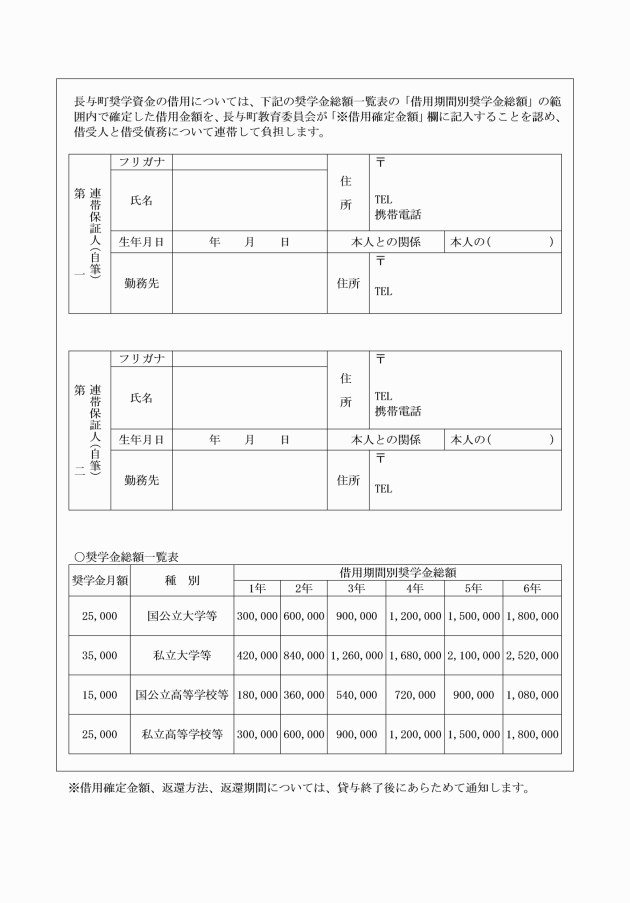

(奨学資金の額)

第3条 奨学資金の額は、次のとおりとする。

学校の区分 | 国公立又は私立の区分 | 貸付月額 |

大学等 | 国立又は公立 | 25,000円 |

私立 | 35,000円 | |

高等学校等 | 国立又は公立 | 15,000円 |

私立 | 25,000円 |

(奨学資金の貸付期間)

第4条 奨学資金の貸付期間は、奨学生が現に在学する学校の正規の修業年限とする。

(願出の手続)

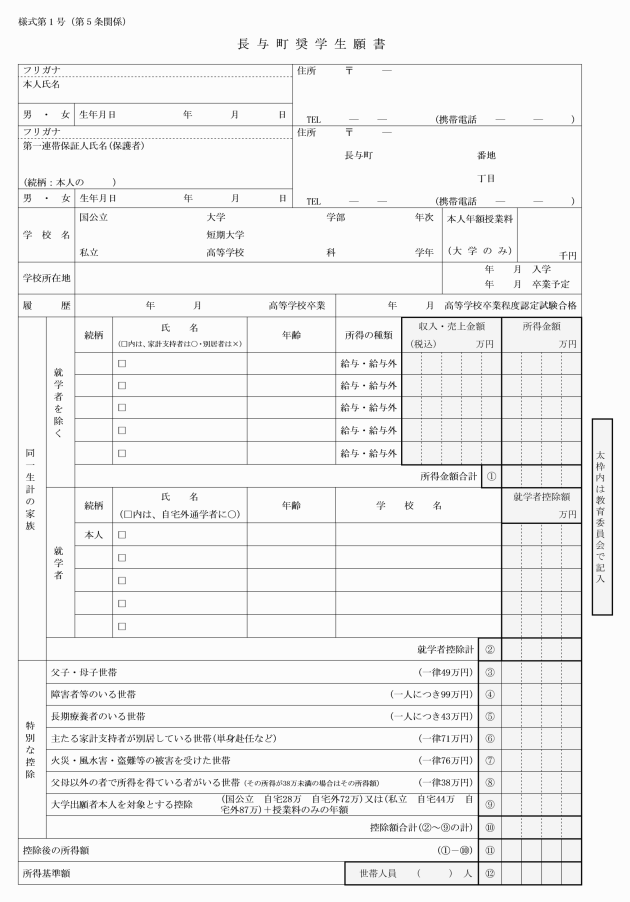

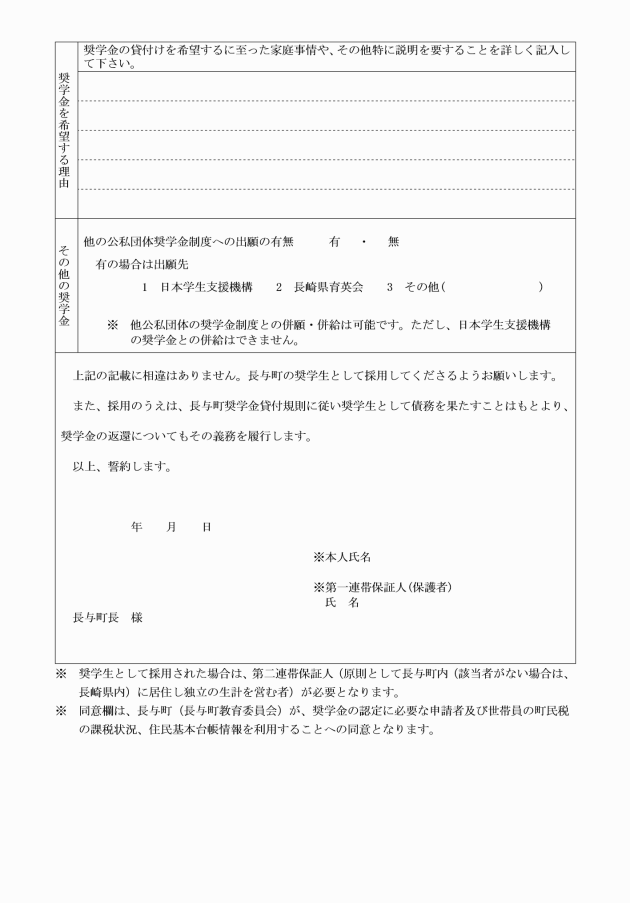

第5条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、当該年度の6月までの間で町長が定める期間に長与町奨学生願書(様式第1号。以下「願書」という。)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

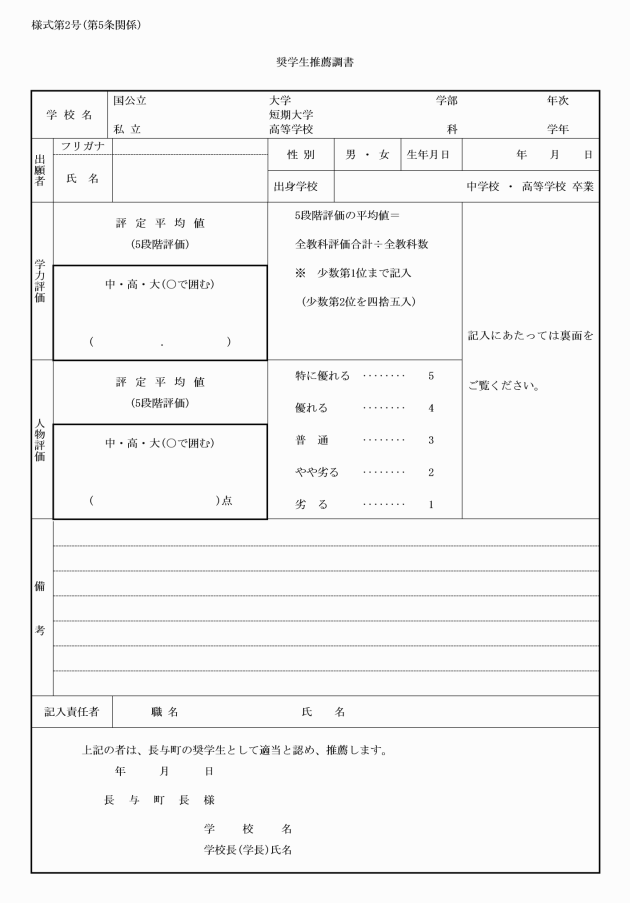

(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(2) 同一生計者で収入のあるもの全員の所得証明書

(3) 完納証明書

(4) 学生証又は生徒手帳の写し

(5) その他控除を受けるために必要な書類

2 願書には、第一連帯保証人が記名しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は、奨学生と連帯で奨学資金の返還に関する一切の責任を負い、かつ、奨学生の身元を保証しなければならない。

2 連帯保証人は、前条第2項に規定する第一連帯保証人及び第二連帯保証人とし、それぞれ次に掲げる要件を満たした者でなければならない。

(1) 第一連帯保証人 保護者

(2) 第二連帯保証人 前号以外の者で、原則として町内(該当者がない場合は、長崎県内)に居住し、独立の生計を営み、奨学資金の返還能力を有するもの

3 連帯保証人が欠けたとき、又は連帯保証人の資格を欠くに至ったときは、直ちにこれを補充し、又は変更しなければならない。

(奨学資金運営委員会)

第7条 奨学資金の貸付けを円滑・公正かつ効率的に行うために長与町奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者につき町長が委嘱する。

(1) 民生委員児童委員代表 1人

(2) 教育委員代表 2人

(3) 中学校校長 3人

(4) 高等学校校長 1人

(5) 学識経験者 2人

(6) 財政担当部長

(7) 子育て支援担当部長

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会は、町長が招集し、教育長が会議の議長となる。

(奨学生の決定)

第8条 奨学生は、町長が委員会の審議を経て決定する。

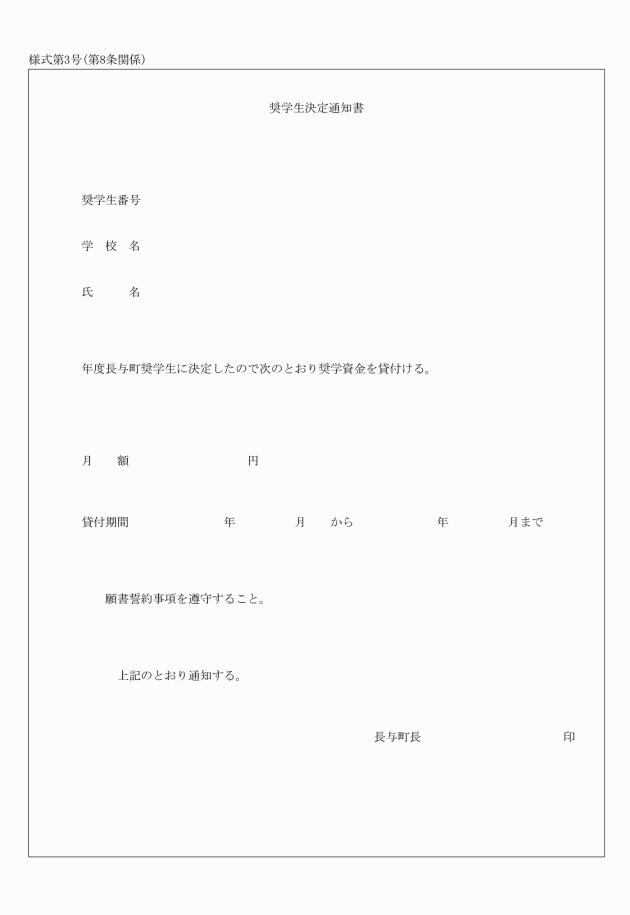

2 町長は、奨学生を決定したときは、直ちに奨学生決定通知書(様式第3号)により在学する学校長を経て、本人に通知するものとする。

4 前項に定めるもののほか、町長が必要と認める場合は、連帯保証人の所得証明書の提出を求めることができる。

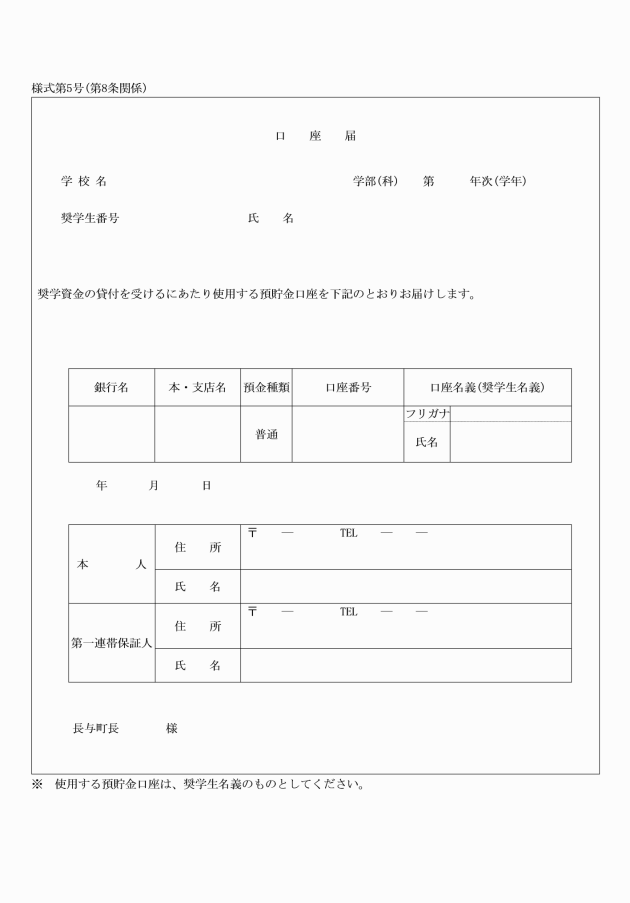

(奨学資金の交付)

第9条 奨学資金は、奨学生本人へあらかじめ定められた月に年2回交付する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(在学証明書の提出)

第10条 奨学生は、毎学年当初における在学証明書を4月末日までに町長に提出しなければならない。

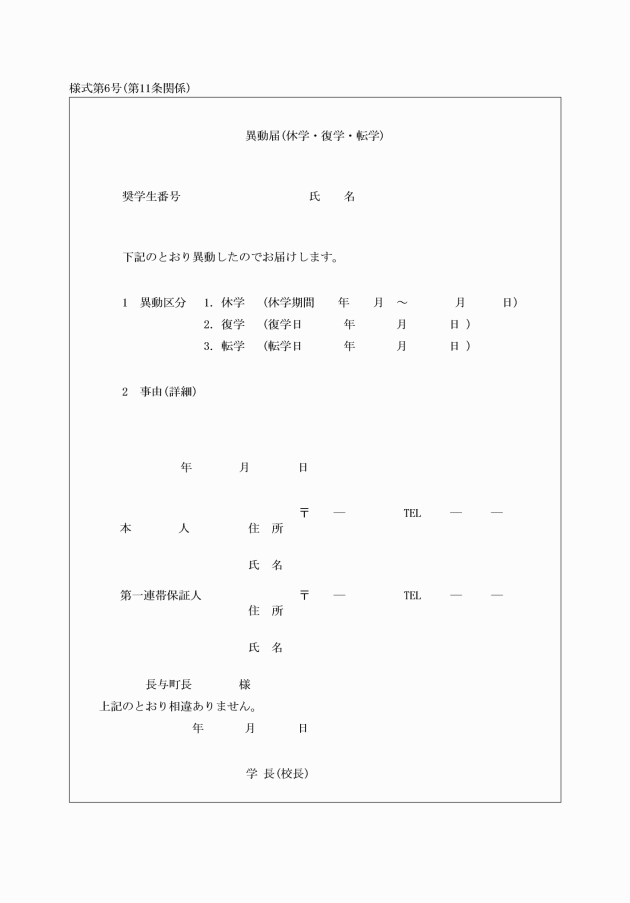

(1) 休学し、復学し、又は転学したとき 異動届(休学・復学・転学)(様式第6号)

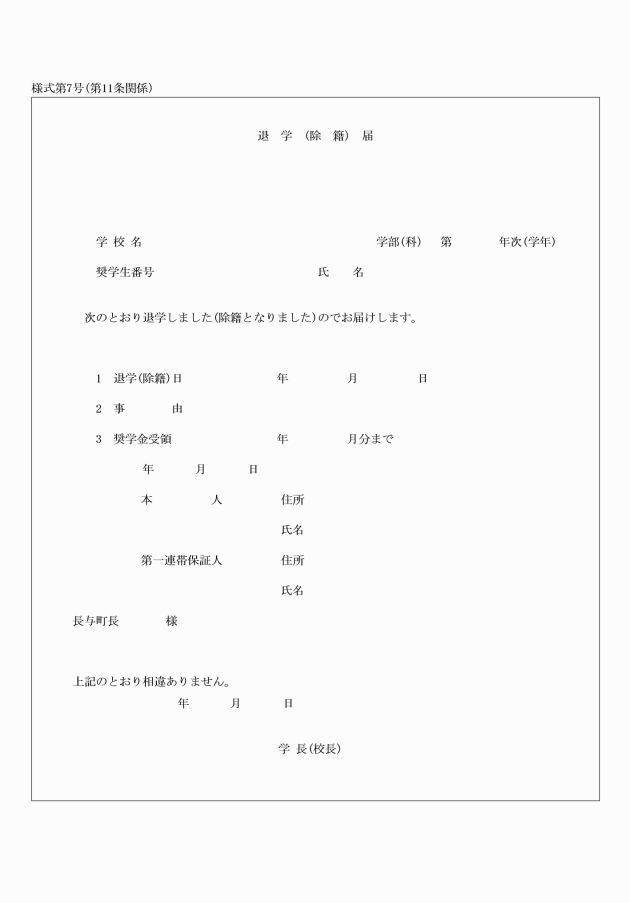

(2) 退学し、又は除籍されたとき 退学(除籍)届(様式第7号)

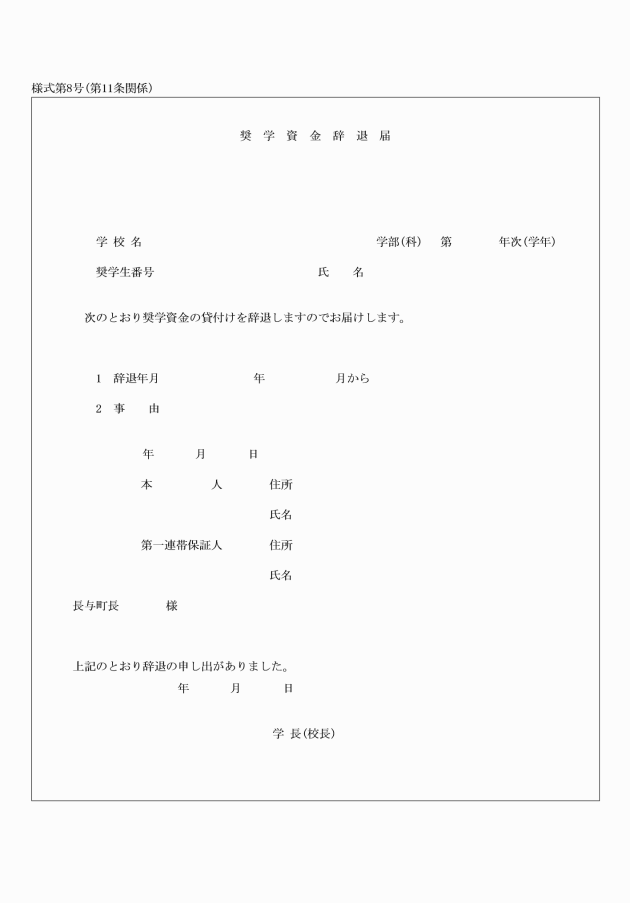

(3) 奨学資金を辞退しようとするとき 奨学資金辞退届(様式第8号)

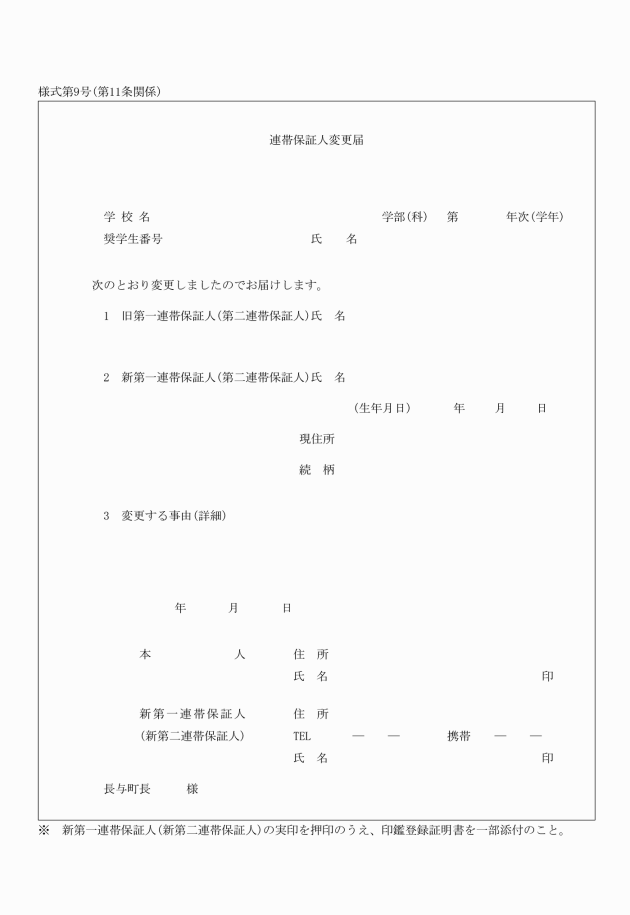

(4) 第一連帯保証人又は第二連帯保証人の身分その他の重要な事項に異動があり、変更する必要が生じたとき 連帯保証人変更届(様式第9号)

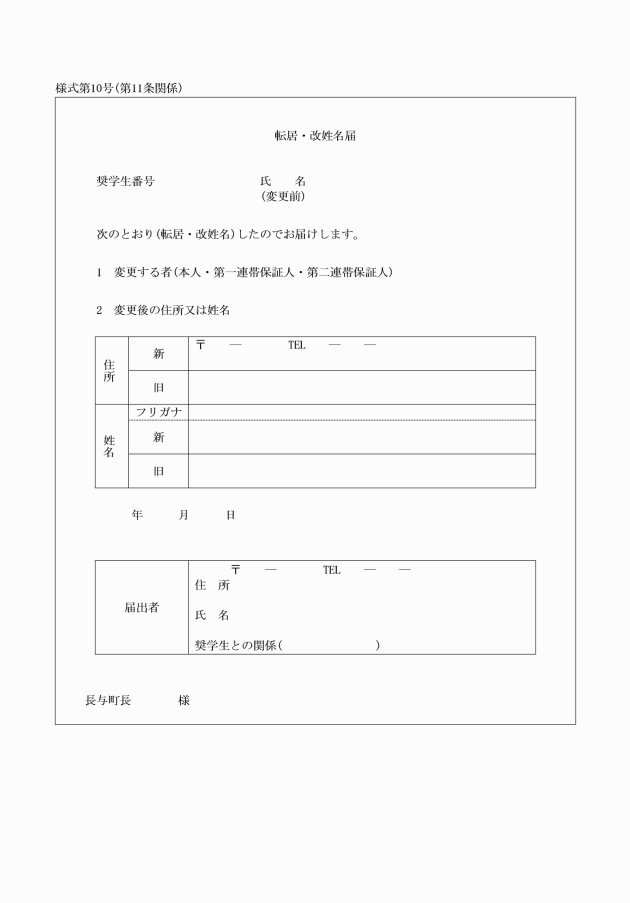

(5) 本人又は第一連帯保証人若しくは第二連帯保証人が、転居又は改姓名したとき 転居・改姓名届(様式第10号)

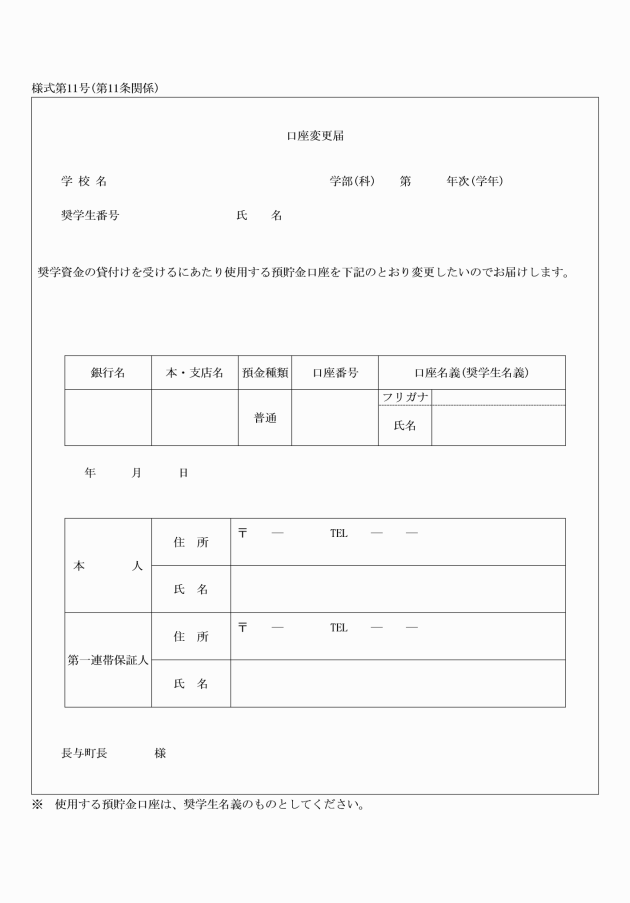

(6) 奨学資金に係る口座を変更するとき 口座変更届(様式第11号)

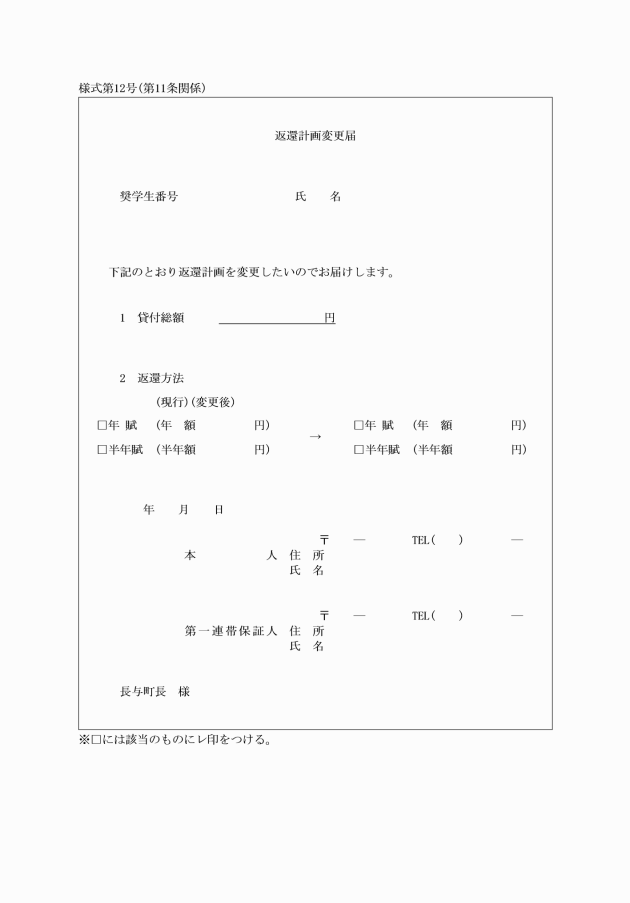

(7) 奨学資金の返還計画を変更するとき 返還計画変更届(様式第12号)

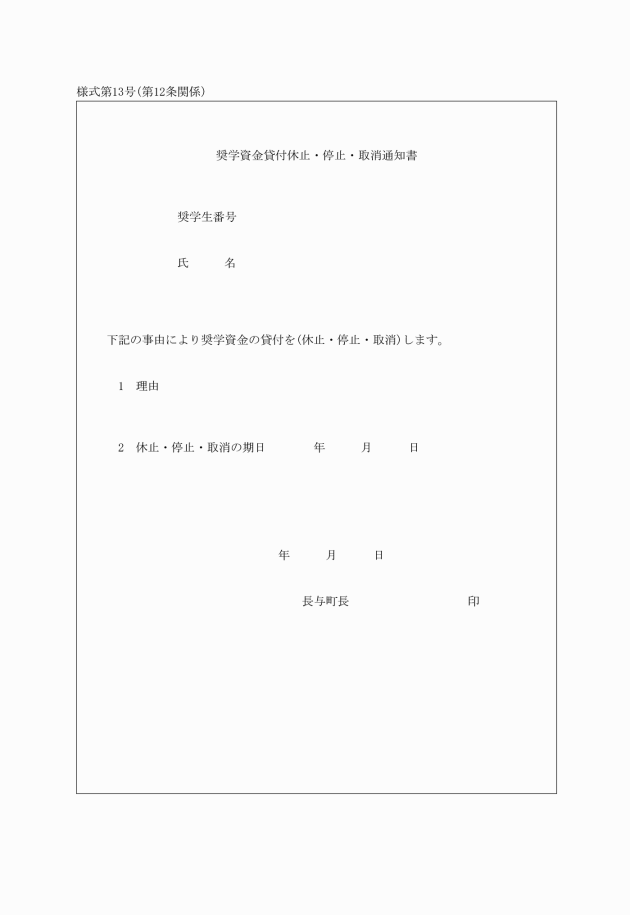

(奨学資金の休止、停止及び取消し)

第12条 奨学生が休学したときは、その期間奨学資金の貸付けを休止する。

2 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は、委員会の審議を経て奨学資金の貸付けを停止し、又は取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。

(2) 傷い、疾病などのために卒業の見込みがないとき。

(3) 休学又は転学の事由が適当でないとき。

(4) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(5) 保護者が町内に住所を有しなくなったとき。

(6) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(奨学資金の再開)

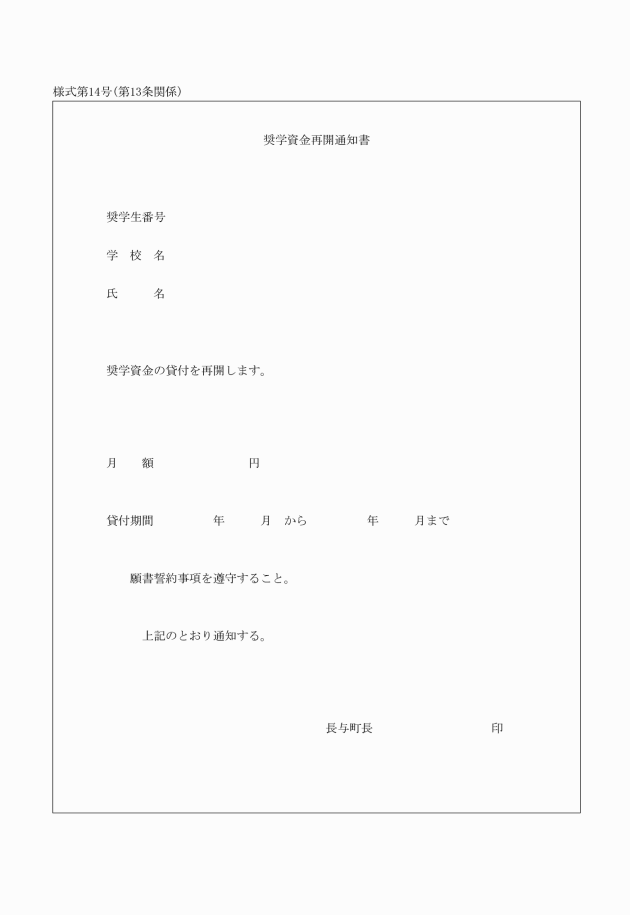

第13条 奨学生が復学したときは、復学した日の属する月から奨学資金の貸付けを再開する。

(奨学資金の返還)

第14条 奨学資金は、貸付期間満了の翌月から起算して6月を経過した後、10年以内の期間に年賦、半年賦その他の割賦の方法により約定償還日に返還しなければならない。ただし、その全額又は一部を繰り上げて返還することができる。

2 奨学生が退学し、又は奨学資金を辞退し、若しくは停止されたときは、当該事由が発生した日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後、前項に準じて奨学資金を返還しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、委員会の審議を経て、その全額を即時に返還するよう命じることができる。

3 奨学資金は、無利子とする。ただし、正当な理由がなく奨学資金の返還を遅延したときは、年10.95パーセントの延滞利子を徴収する。

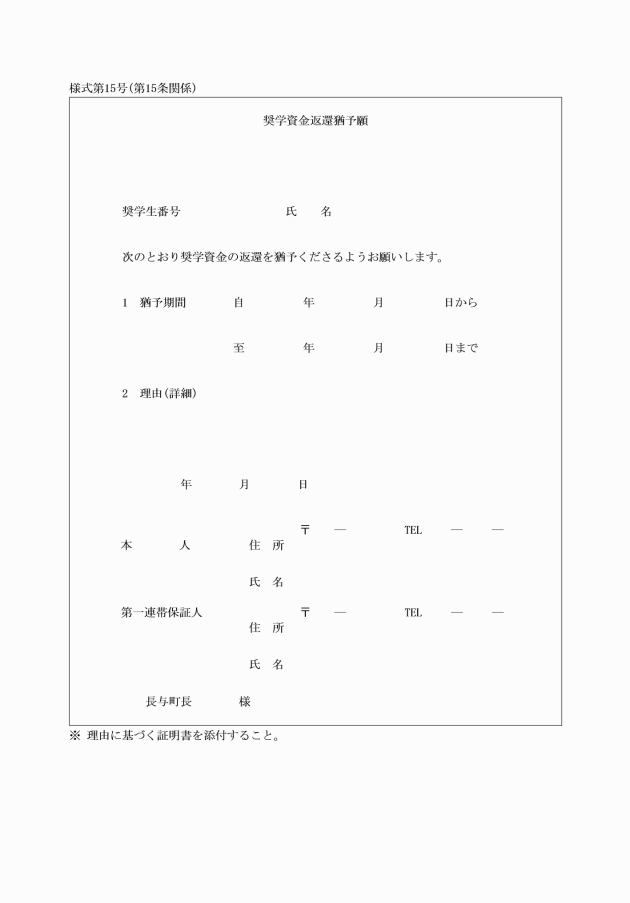

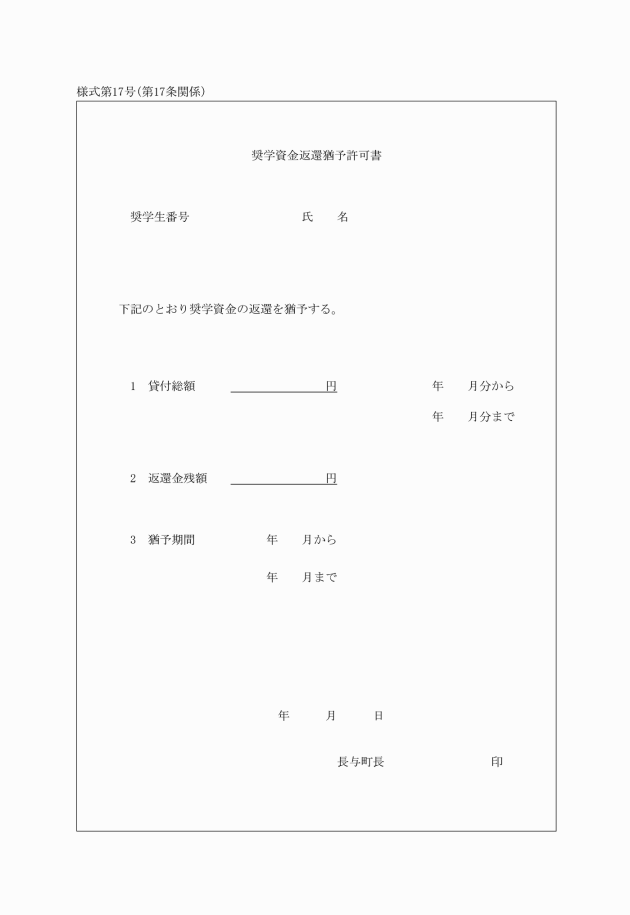

(返還の猶予)

第15条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、本人の申請により、町長が定める期間、奨学資金の返還を猶予することができる。

(1) 上級の学校に進学したとき。

(2) 災害又は傷い、疾病その他やむを得ない事由により返還が困難になったとき。

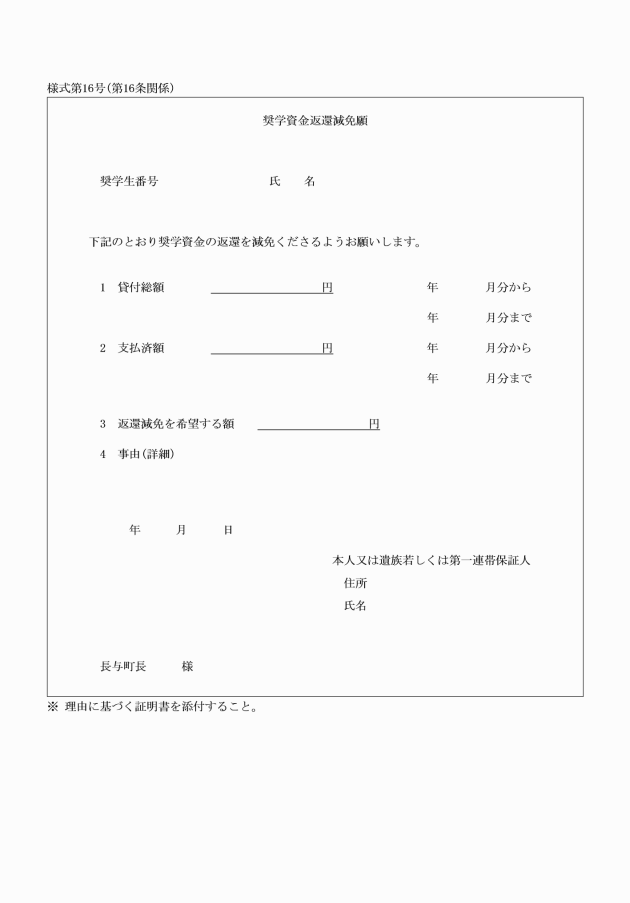

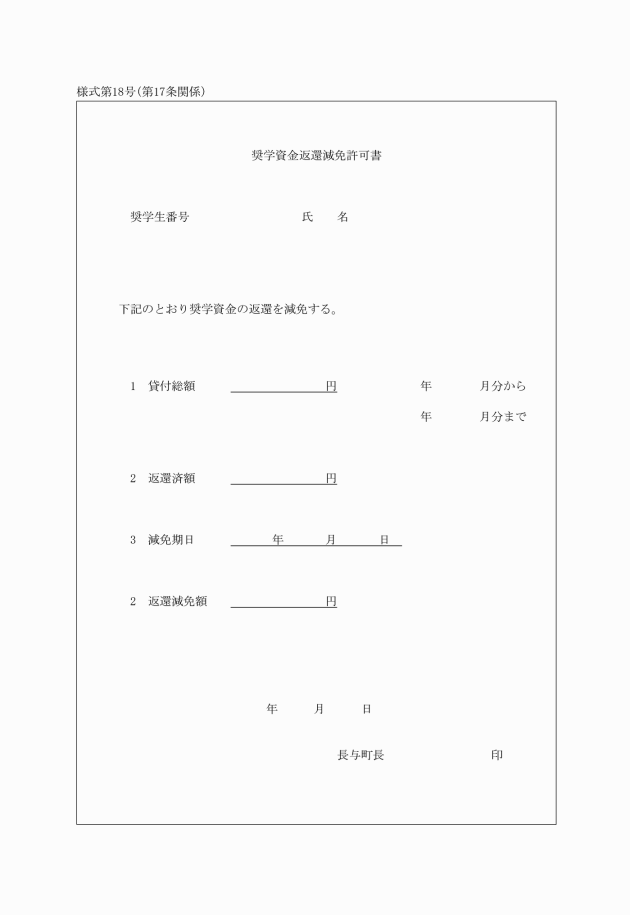

(返還の免除)

第16条 町長は、奨学生又は奨学生であった者で、奨学資金の返還が終わっていないものが死亡したとき、又は障害等のため修学を辞め、若しくは労働能力を喪失したときは、本人、第一連帯保証人又は遺族(以下「減免申請者」という。)の届けにより、委員会の審議を経て、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡によるとき 戸籍抄本

(2) 障害によるとき その事実及び程度を証明する医師の診断書

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和58年10月1日規則第4号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

附則(昭和61年9月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(平成4年7月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年8月3日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成8年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成11年10月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成14年6月3日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成15年6月4日教委規則第4号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附則(平成18年6月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町奨学資金貸付規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成19年10月1日教委規則第3号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成22年5月10日教委規則第4号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

附則(平成24年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年1月28日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月23日教委規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年5月25日教委規則第14号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

附則(平成30年6月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年6月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

附則(令和3年11月26日教委規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。