○長与町病児保育事業実施要綱

平成20年9月1日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与するため、病気の回復期又は病気中のため集団保育が困難な児童を一時的に預かる病児保育事業(以下「病児保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 病児保育の実施主体は、長与町とする。

(委託)

第3条 町長は、病児保育の効率的な実施を図るため、次条に定める実施施設に病児保育を委託することができる。

(実施施設の要件)

第4条 病児保育を実施する病院又は診療所(以下「病院等」という。)は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 1日に2人以上の病児保育が可能であること。

(2) 保育室、観察室又は安静室、調理室及び調乳室等病児保育の実施に必要な設備を有すること。

(3) 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8.0平方メートルを下まわらないこと。

(4) 観察室又は安静室は、児童の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、原則として利用定員1人当たり1.65平方メートル以上であること。

(5) 専用の調乳室が設けられない場合には、調理室の一部を調乳室として区画すること。

(6) 児童の看護を専門に担当する職員として看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。)を1人以上配置し、児童が安心して過ごせる環境を整えるため、保育士を1人以上配置すること。

(対象児童)

第5条 病児保育の対象となる児童は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 生後3か月から小学校3年生までの児童で、町内に住所を有し、かつ、教育・保育施設若しくは地域型保育事業を利用しているもの又は小学校に就学しているもの

(2) 病気の回復期又は現に病気中であり、かつ、医療機関による入院治療の必要はないが安静の確保に配慮する必要があるため、集団保育を受けることが困難であるもの

(3) 保護者の勤務等の都合により家庭で保育を受けることが困難であるもの

(利用日数及び利用時間)

第6条 病児保育の利用日数は、利用1回につき連続する7日(次条に掲げる休業日を除く。)以内とする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 病児保育の利用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後6時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第7条 病児保育の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日

(4) その他町長が必要と認める日

(利用登録)

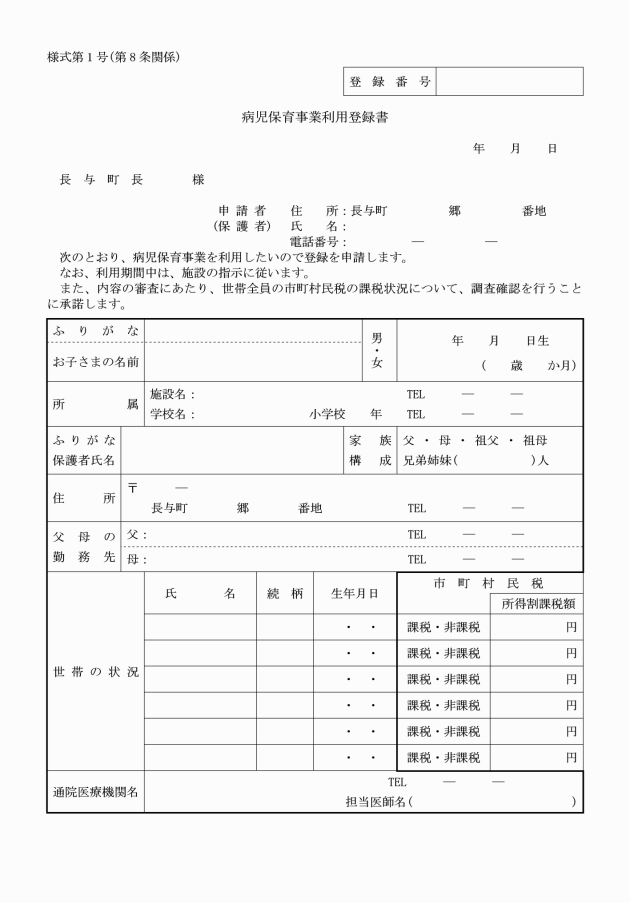

第8条 病児保育の利用を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、病児保育事業利用登録書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、オンラインによる申請行う場合又は緊急を要する場合は、この限りでない。

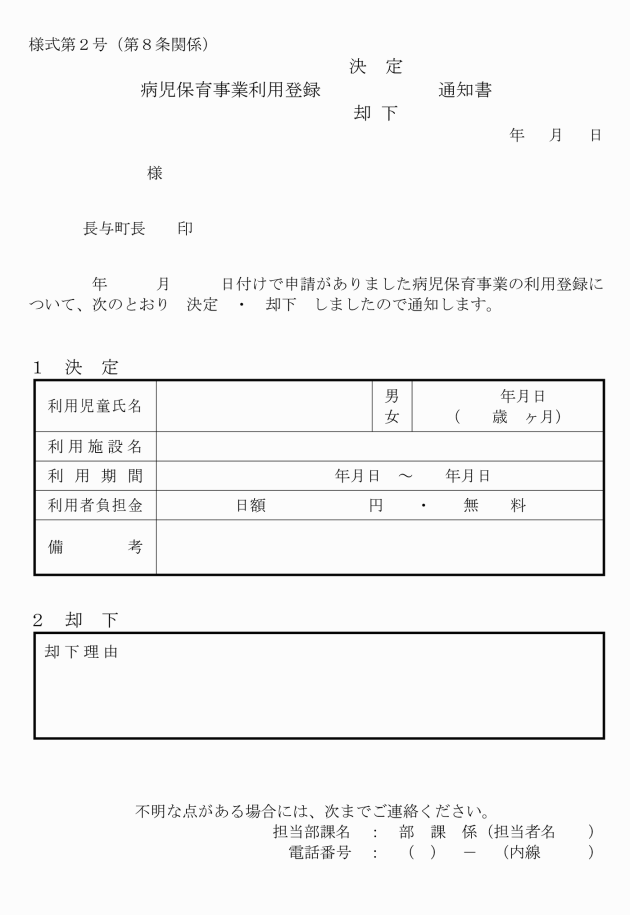

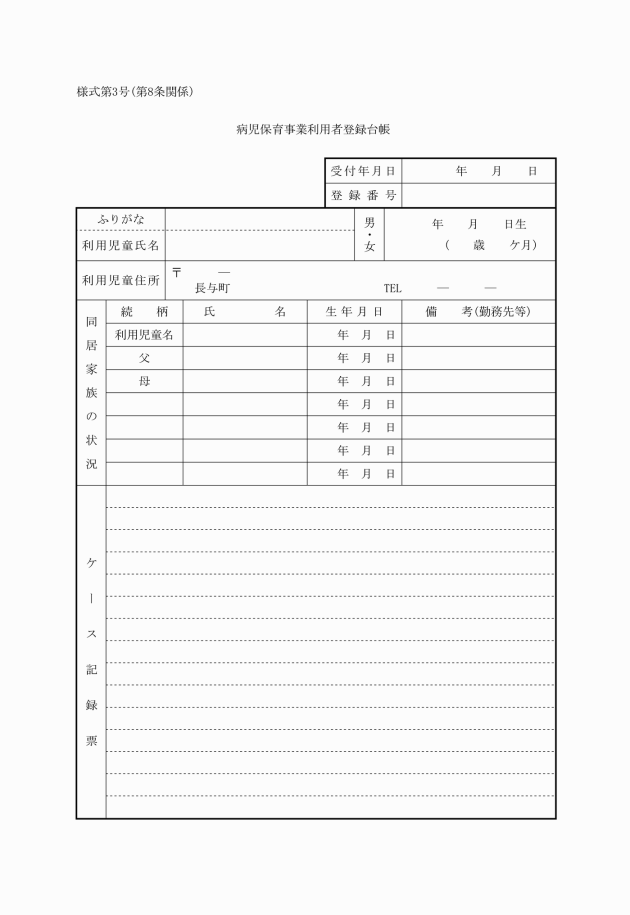

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を審査し、病児保育の利用登録の可否を決定するものとする。

(1) 4月1日から8月31日までの間に登録申請があったもの 当該年度の8月31日まで

(2) 9月1日から3月31日までの間に登録申請があったもの(前年度末日において満8歳に達している児童に限る。) 当該年度の3月31日まで

(3) 9月1日から3月31日までの間に登録申請があったもの(前号に掲げるものを除く。) 翌年度の8月31日まで

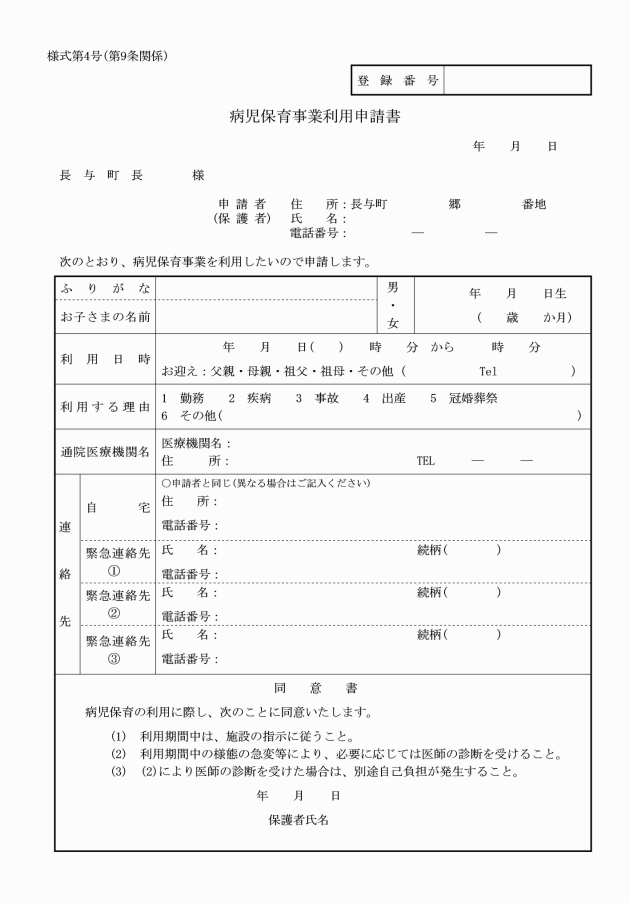

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を審査し、病児保育の利用の許可を行うものとする。

3 病院等の長は、必要と認めるときは、対象児童の診断を行うことができる。この場合において、当該診断に係る費用は、当該対象児童の保護者が負担するものとする。

4 児童の送迎は、原則として保護者が行うものとする。

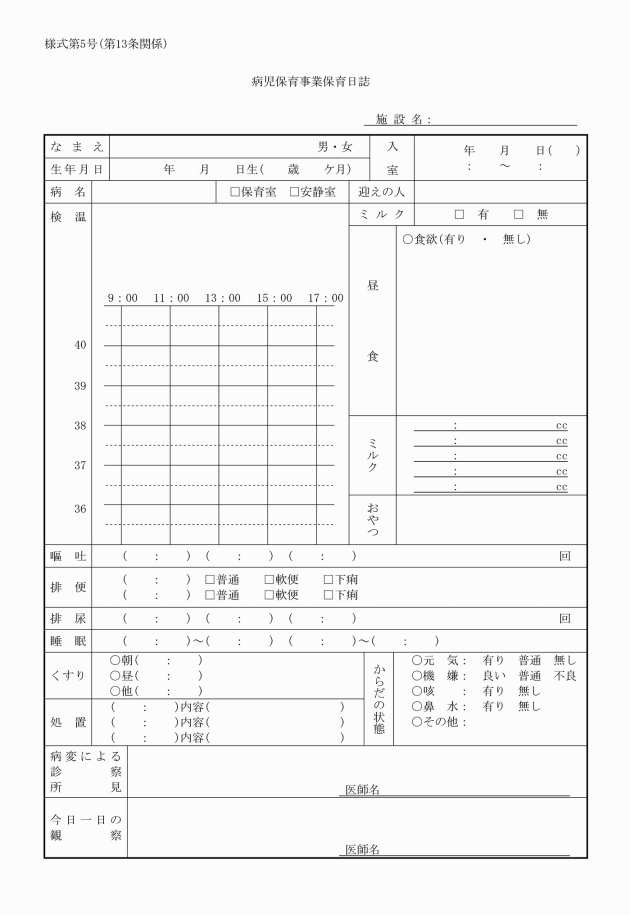

(保育の内容)

第10条 病院等の長は、児童の状態に応じて安静度を判断し、その状態に応じて観察の実施又は隔離室の利用を図るものとする。

2 病院等の長は、児童の症状に応じて給食又はおやつを児童に提供するものとする。

(保健管理)

第11条 病院等の長は、児童への保健管理に当たっては、日々の病状の記録、家庭との連絡等を適正に実施しなければならない。

2 病院等の長は、従事職員に対する養護、救急蘇生等の研修の実施に努めるものとする。

(安全管理)

第12条 病院等の長は、通常の保育における安全管理に加え事業の特殊性に鑑み、児童の健康管理及び事故の発生等に特に留意するものとする。

(退所)

第13条 保護者は、児童を退所させようとするときは、その旨を病院等の長に申し出るものとする。

(利用者負担金)

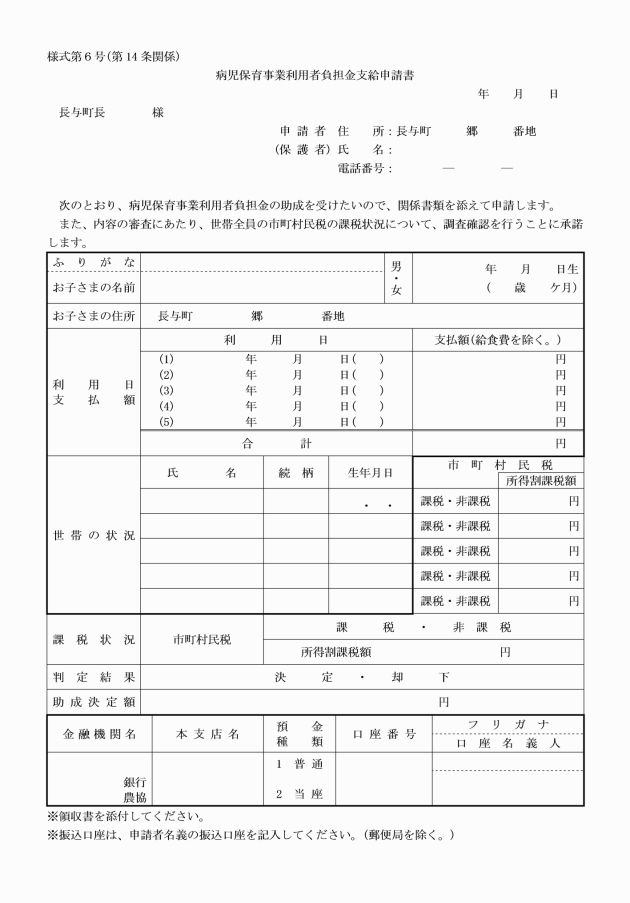

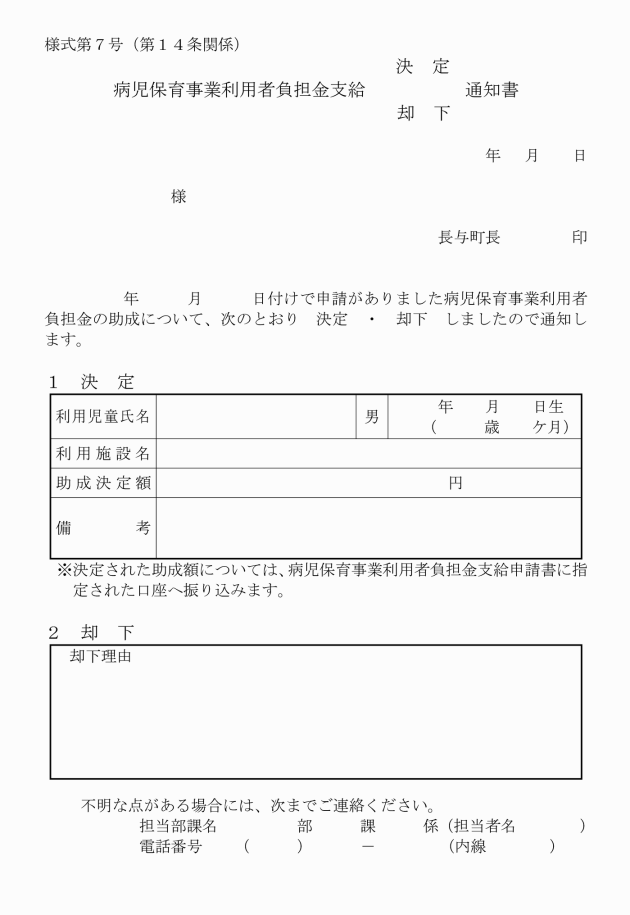

第14条 保護者は、病児保育を利用したときは、別表に定める病児保育事業利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)を病院等に支払うものとする。ただし、利用者負担金の世帯区分が不明なときは、その全額を支払うものとする。

2 前項ただし書の規定により利用者負担金の全額を支払った保護者は、該当世帯区分における利用者負担金との差額の助成を受けることができる。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を審査し、助成金の支給の可否を決定するものとする。

(関係機関との連携)

第15条 病院等は、医療機関、保育所等関係機関との十分な連携を図るものとする。

(経理処理)

第16条 病院等は、病児保育に係る収入及び支出について、他の事業の経理と区別し収支を明確にしておかなければならない。

2 病院等は、帳簿を完備し5年間保存するものとする。

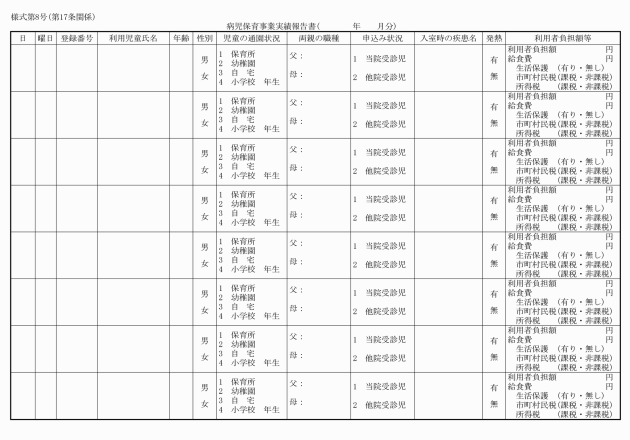

(実績報告)

第17条 病院等は、毎月10日までに前月の病児保育事業実績報告書(様式第8号)及び保育日誌の写しを町長に提出しなければならない。

2 病院等は、病児保育の委託期間終了後、30日以内に収支決算書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、病児保育の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成27年7月31日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成28年5月13日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年3月30日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月13日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月29日要綱第19号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年11月6日要綱第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

病児保育事業利用者負担金

世帯区分 | 利用者負担金 |

(1) 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 | 1日 0円 |

(2) 市町村民税均等割のみ課税又は市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 1日 1,000円 |

(3) 上記以外の世帯 | 1日 2,000円 |

備考 上記世帯区分にかかわらず、給食代の実費相当分を別途徴収する。